試しに臨時夜行快速「ムーンライト山陽」の指定席をチェックしたら運良くとれたので、往路は青春18きっぷで二日間、旧山陽道街道歩きの続きをしてきました。

この区間の旧山陽道沿いには特に観光スポットはないので、岩国錦帯橋を経由して岩国城・城山縦走をしてみました。

--------------------------------------

第一日目:大竹〜玖珂

'02/03/23(土) 天候:晴れ

[コース&タイム]

大竹駅07:50-->08:40小瀬-->09:40関戸-->10:15錦帯橋-->11:35岩国城-->

城山縦走13:25-->14:05柱野-->16:00中峠-->16:45欽明路-->17:20玖珂駅

[歩数計]=48.6Ks [距離]=約35Km

[参考資料]「山陽道を歩く」小林利外著;「太陽コレクション 古地図散歩 京都・大阪・山陽道」平凡社

前日、仕事を終えてから京都へ。夜行列車「ムーンライト山陽」、京都発 23:27。

朝まだ早いし、大竹は停車しないので柳井まで乗り過ごして大竹へ引き返す。

旧山陽道はもう一区手前の玖波から苦の坂の山越えをして小瀬川の中流へ出るのだが、大竹駅から本町の町筋を経て、「木野村石州道」を小瀬川沿いに木野、小瀬へショートカット。

大竹市木野の側に「旧山陽道・木野川渡し場跡入口」の石碑。安芸と周防の国境の両国橋を渡って山口県小瀬に入ると、対岸では小瀬の渡しと呼んだらしい。ここに吉田松陰歌碑がある。松陰が江戸へ護送されるときいよいよ故郷を離れるこの地で詠んだ詩で、岸信介書、とある。

岩国市関戸への峠の登り道で車道が大きく屈曲するところを直進する旧道が約500mほど、竹林を行く旧道らしい雰囲気で残っていた。

|

写真_01

旧山陽道跡 |

関戸の本陣跡には「松陰東遊記念碑」があり、これは松陰22歳で東遊に出るときの漢詩が刻まれている。錦川を隔てて堂々たる岩国城跡の城山を正面に見るが、こちら側からは城は見えない。

旧山陽道は岩国の城下を通らないで新岩国駅のある御庄を経由するけど、錦帯橋を見ない手はないので立ち寄る。橋の前の食堂でやっと遅い朝食

10:15-10:45。

錦帯橋は平成13年12月から16年3月まで毎年冬期に掛替え工事中で、その間は工事中の部分が迂回橋になるのだが、運良く第1期工事の中央第3橋の工事が完成した直後で、すべて渡れた。河原の桜は東京では満開というのに未だ三分咲き程度だった。

|

写真_02

錦帯橋と岩国城 |

城下町の武家屋敷を過ぎ、日本庭園の奥から岩国城に登る。ルートの標識はないが、明瞭な登山道を約20分で再建天守閣に着く。岩国城展示館見学

11:35-12:00。

地形図(岩国 1/2.5万図)の破線の道に従って城山の尾根を南方へ縦走する。

|

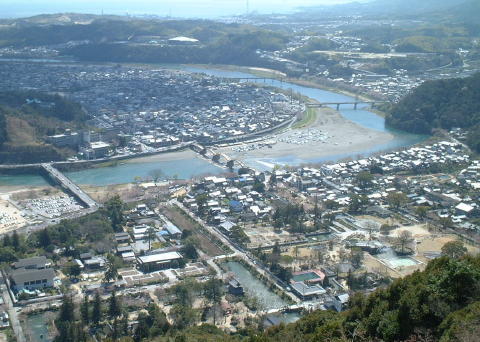

写真_03

岩国城からの俯瞰 |

ロープウェー駅 12:05、護館神(神社マークのピーク 12:25)、展望台 12:40までは文字標識があるが、標識はここから下山道を示す。以後の尾根の山道はテープがあるだけ。すぐに

P300mの城山。

次の鞍部から西方の御庄へ下る道はあまり明瞭でなかったので止めて尾根を行く。P268m

12:50、送電鉄塔のNO.96,97,98から旧車道のトンネルの上を越えてトンネルの西入口に出た。13:25

登りから約2時間の縦走路は展望はほとんどないけど、城とロープウェー駅間以外は人に出会わない静かなハイキングコースであった。

御庄川に出て、橋の向こうの車道は車の往来がいやなので手前の堤防の野道を柱野駅まで抜けようとしたが、野生の竹林と崖で進めなくなる。戻るのもしゃくで、靴を脱いで川を渡ったが、護岸壁が続いていて道路に上れない。コンクリートの割れ目に枯れ枝を差し込んでやっとよじ登る。この川原は「蛍の里」とある。

柱野のバイパス県道にレストランを見つけて遅い昼食、14:20-15:00。

柱野の集落に「市有形民俗文化財・千体仏」とあり、御堂を見せてもらった。5cmほどの仏像八百体くらいが棚に整然と祭られ、信者が法要等で故人に似た仏像を借り出して供養し、終わったあと元に戻しておく、という風習であった、と。

|

写真_04

柱野の千体仏 |

一軒家、二軒屋という集落を過ぎて中峠、欽明路峠と山越えの旧県道、バイパスが平行してるので車は来ないが単調で約5Kmの長い道のり。

欽明路という地名に山門が特異な欽明寺という寺。欽明天皇と関係が有るらしいが詳しい説明は見つからなかった。

|

写真_05

欽明寺山門 |

すぐに周防源氏武田氏館跡、門構えと塀、屋敷内には墓など有り、手入れされていた。

玖珂駅で便数の少ないJR岩徳線がタイミング良くあったので、今日はここで終わり。徳山駅前のビジネスホテル泊。