四国八十八霊場歩き遍路 3回目

2011/03/26 記

1泊目の鯖大師へんろ会館と3泊目の吉良川町・蔵空間へは是非泊まりたかったので、1日当たりの行程は平均化してない。

1日目(3月16日)、通算9日目:

名古屋から夜行バスで徳島着05:10着、JRの始発で日和佐駅着07:20。

23番薬王寺でスペイン人を見かける。

|

| 23番・薬王寺 |

日和佐城跡に行ったが開館前、展望のきく東屋まで遊歩道を往復。国道55号線に戻って前のスペイン人に追いつく、「日本語の勉強に来ている。テント泊で廻ってる」と。国道際に食堂が開いてたので別れて朝食。

長さ約700mの日和佐トンネルには歩道があるが、「旧遍路道を行く、トンネルなど近道はしない」を自分なりの原則としているので、「よここ峠越え」の遍路道を行く。

打越寺;この前後約10Kmは山中で宿泊設備がないので、徳島藩が設けた駅路寺。

寒葉峠で美波町(日和佐)から海陽町(旧牟岐町)へ入る、11:45。

辺川の小松大師堂で持参弁当の昼食、12:30-12:50。

牟岐の街を一巡。町役場のそばに「南海地震津波最高潮位 TP 4.52m」の碑と文。漁港の岸壁にいた人と話す、「わしの母親は昭和21年の南海地震津波で流されて死んだ。14歳の時だった。あの橋の上側を舟が流れて行くのを見てた」、と。

この先は「八坂八浜」で峠道と磯浜歩きが交互に続くが、トンネルは避けて旧街道を行く。その中間点、鯖瀬・鯖大師の「へんろ会館」がこの日の泊まり、16:40着。夕食前に護摩供養勤行に参列、荘厳。泊まり客は男性4人、自分を含めた2人が歩き遍路。

(歩数計=45,200歩、ガイド本による遍路道=19.5Km)

|

| 鯖瀬の鯖大師 |

2日目(3月17日)通算10日目:

朝食に老僧の住職の説教(良い意味の)、若い頃の歩き遍路の苦労話など。07:30発。

鍛冶屋浜・加島の徳島県栽培漁業センターを一巡。

海陽町・浅川の漁港に「ヨハネス・クヌッセン機関長の碑」、昭和32年ここの漁船が沖合で遭難し、救助せんとして殉職したデンマーク貨物船の機関長に感謝の碑文。自家用車のおばさんが車を止め「役場まで行くけど送ろうか」と、丁寧に断る。

大里八幡神社09:30:ここの祭りの説明あり、夏と秋に地域からだんじりと関船が出て、海の男達の勇壮な祭りらしい。大里松原は海岸4Kmに及ぶ白砂青松。出逢った77歳の女性の話、「神戸で震災に遭い、故郷のこの地に戻った」と、飴をくれる。

海部(カイフ)10:35:海部城跡に立ち寄るつもりが見落として通過。

那佐:ローマ字表記があるとNASA、あれ?と思う。

|

那佐湾二子島と那佐神社12:00:

長曽我部元親の弟が船で温泉治療に向かう途中、ここで海部氏に襲われ全滅。怒った元親は海部氏を殲滅させ、四国制覇が始まる。 |

| 那佐湾二子島 |

|

「旧土佐街道」の標識有り、山道に入ったが磯へ出てからは岩の上をつたう歩きにくい道。

道の駅宍喰温泉13:25-13:40:

国道の水床トンネルを避けて海側の「四国の道」経由、高知県東洋町に入る。

甲浦港:土佐藩の東股の番所があったと言うが、その形跡を見つけられなかった。

国道の峠の空き地でポンカンを売っていた夫婦が店じまい中、ポンカン3個いただく。

最後のトンネルを避けて旧道を上がったけど下りる道が見つからず、進めば山の上のミカン畑の農道になる。急斜面のミカン畑を下ろうと観察するが国道際が崖になってるのでダメ。シャクだけど諦めて戻り、250mのトンネルを通る。出口側に草に埋もれ廃道化した旧道はあった。

生見海岸はサーフィン専用の浜。民宿南風苑泊、造りは古く不便だが\5,500.-と安い。

客は自分のみ、ビールは宿に置いてなくて向かいの雑貨店へ買いに行く。

(歩数計=42,800歩、ガイド本による遍路道=20.0Km)

3日目(3月18日)通算11日目:

朝日を見に日の出前に生見の浜へ。雲で不完全ながら太平洋から昇る「だるま朝日」を見た。

07:35発。今日の行程は地形図で測ると37.5Km、「上は空、左は海、右は山」まさに「空海の道」(鯖大師の老僧の言)が延々と室戸岬まで続く。立ち寄る所は少ないので歩きに徹するのみ。今日の泊りの民宿室戸荘に予約確認の電話をする、「17:30目標で着きます」と。

野根・東洋大師明徳寺08:05:赤の幟旗に加えて国旗や五色幕で派手に飾ってる。今日は彼岸の入り。野根は室戸岬をショートカットして高知に向かう野根山街道の分岐点で昔から交通の要所。土地の人が「『♪飛んで、飛んで、飛んで・・・♪』の円広志はこの町の出身だよ」と。

伏越ノ鼻に万葉の歌碑「伏越ゆ 行かましものを守らひに 打ちぬらさえぬ 浪よまずして」。

ゴロゴロ休憩所09:00「岬まで30Km」、仏海の4体地蔵09:50、水尻海岸・ヨドノイソ10:40、と単調な風景が続く。

入木(イルギ)・仏海庵は18世紀、遍路道の整備に尽力した僧仏海の入定の地、小休止11:15。

佐喜浜漁港12:20-12:45、昨夜の夕食が多すぎて残りを持参した押し寿司で昼食。岸壁では身長1m級のブリ?が数十尾も入った大型のトロ箱がざっと100個以上は荷揚げされて、フォークリフトでトラックに積み込まれる。活気溢れる大忙し。

都呂は海と山の間に細長く続く集落で、玄関の上に多数の鋭いトゲのある巻き貝を掲げた家を何軒も見かける。柊を掲げるのと同類の漁師の魔除けか。

鹿岡鼻(カブノハナ)の夫婦岩で休憩13:45-14:05。60歳くらいの夫婦と自転車の若者の隣に座って話す。夫婦は過去に歩き遍路を満願成就し、今回は自家用車で巡っている、と。車のナンバープレートは千葉県・袖ヶ浦、今夜は同じ宿だった。

椎名の先に「滋賀丸遭難慰霊碑」15:05-15:15、昭和19年5月に貨客船滋賀丸はこの沖で米潜水艦の魚雷攻撃で沈没、37人が遭難。もう日本海軍の沿岸制海権もなかったのか。

三津の手前に高知県海洋深層水研究所、ここは海岸近くで水深300m以上の深層水が得られる効率の良い立地点だ、と。この辺りの海に面した民家は台風対策で軒までの高さで、頑丈な塀に囲まれている。

高岡・深層水サイト/室戸ジオパーク16:35:時間が遅いので入らず。

青年大師像16:55:大師19歳の像、高さ21m、新しいもの(昭和60年建立か?)

御厨人窟(または御蔵洞、ミクロウド)17:00-17:10:大師19歳の時の修行の洞窟、お詣りする。

17:25予告通りに民宿室戸荘着。泊まり客は先の夫婦と無口な男性とで4人。食事後に宿の長男が来て、11:30頃まで蕎焼酎「雲海」のお湯割りを飲みながら話し込む。

室戸荘泊、\6.300.-。

(歩数計=52,700歩、ガイド本遍路道=36.0Km)

4日目(3月19日)通算12日目:

今日の行程は20Km以下と短いので、朝はゆっくり、08:15宿を発つ。

中岡慎太郎像の先から室戸岬乱礁遊歩道を二十四番登り口まで戻る。駐車場の山側に「東京大学地震研究所 室戸地殻変動観測所」のトンネル入口があったが、説明はない。

二十四番最御崎寺は標高160m、45度くらいの急傾斜の上にある。ジグザグのトラバース道でもきつい。寺にはバスで上がった遍路の団体。賽銭を出そうとしたらポケットに宿の部屋の鍵、返すの忘れた。灯台に寄り、今来た坂を戻って宿に鍵を返す。

スカイラインの合流点から、前方を菅笠の遍路さんが歩いている。同じ速度なので近づかない。男性か?女性のようでもあるが。

10:35津呂の旧湊に「紀貫之朝臣泊舟之處」と「野中兼山先生開鑿之室戸港」の石碑と説明文があった。前の遍路さんは通過して、読んでる間に見えなくなった。津呂の町並を旧道で抜けた辺りに「海の駅とむろ」があるはずだが看板が見当たらない。向こうから来たウォーキングの夫婦連れが話しかけてきて、「海の駅へ行く所、一緒にどうぞ」で、ついて行く。地場産品の売店とレストランがあり、土産にいいものがあるが荷物が重くなるので買えない。ベンチで休憩してたら、夫婦連れが「これ『ごっくん・馬路村』と言って地元産の柚子のジュースです。どうぞ」と、小瓶のジュースをくれた。渇いた喉に美味かった。礼を言って、次の水分補給用に自分でも1本買った。-11:40

室津12:20。二十五番津照寺の入口に願船寺があり、17世紀に室戸湊、室津湊を開発した僧最蔵(俗名小笠原一学)が藩から功績を認められて与えられた寺地である、と。

二十五番津照寺は高台の上。お詣りの後、ベンチで昼食。-12:55

二十六番に入る手前の海岸に「従是西寺八丁女人結界」の石碑。建立の1685年時点では女性は寺へは入れなかった。高台に上がると、今来た室戸岬までの海岸が見わたせる見晴らし。

二十六番金剛頂寺14:20-14:40

遍路道は1/2.5万地形図に破線もない細い山道で急な斜面を下り、海岸の道の駅「キラメッセ室戸」に出る。くじら館という展示館があったが入らず。-15:20

この辺りはビワの果樹園が多い。剪定してる人に聞くと、小さい実を一茎3個ほど残して他は落とし、最初はオレンジ色の袋を掛け、大きくなるに従い白色、最後にシルバーと三重に袋掛けするそうだ。日光を遮蔽する度合いの順だな。見渡すとそれらの色の袋が見える。手のかかることだ。

吉良川町に入ると予め写真で見てきた通り、なまこ壁と漆喰壁に何段かの水切り屋根を付けた珍しいデザインの、美しい蔵造りの家が目立つ。中でも今夜泊まる「蔵空間茶館」は素晴らしい。こんな所で泊めてもらえるとは有り難い。

16:20蔵を改造した喫茶店で受付し、町を一巡してくる。

この家は元は地域の名産品の備長炭の問屋を営んでいた池田家という旧家で、いわば豪商の館。長年空家で放置されていたが、10年前に現当主夫妻がUターン

して自ら少しずつ手を入れ、現在の姿に再生された(現当主は建築が専門?アーチスト?)。約300坪の敷地に店と米蔵(現在は喫茶店兼食堂)が旧道に面して建ち、店に続く母屋と、中間に釜屋(現在は風呂、トイレと主人の作業場)で塀にし、中庭を囲んだ離れと別蔵が当主の居住区。

同宿は先に着いた女性の遍路さんとの2人。夕食時に確認したらやはり前を歩いてた背の高い人だった。大阪から仕事の間をみて区切り打ちで、2年前にも一巡してここに泊まった、という。部屋は女性は主家の離れで、自分は広い母屋に一人。母屋は明治の地震で傾いたまま修復されてないので、建付けは悪い。色々不便ではあるが、めったに経験できないお大尽になった気分。当主夫妻は非常に感じのいい方であった。

吉良川町・蔵空間茶館泊、\7,500.-+ビール

(歩数計=32,600歩、遍路道=16.0Km)

5日目(3月20日)通算15日目:

朝食にサンドイッチとコーヒーをいただいて、宿発07:45

週間天気予報でこの日午後から翌日は雨になる確率が高かったので、この日は宿の予約がしてない。奈半利まで行けば高知経由でのアプローチが容易になるので、中止して帰るかも知れないので。

羽根町戎町09:05

山地土佐太郎の頌徳碑:この町の出身で明治の末にブラジル、アメリカに渡り海運業を学び、昭和11年には極洋捕鯨株式会社を設立した。

鑑尾神社:江戸時代初期のこの地の代官・岡村十兵衛は台風、洪水、干ばつによる困窮者を御蔵米を与えて救済するが、藩の許可無しとして自害。村人が明神としてここに祀る。

檜垣家の石垣:戦国時代末期の郷士の屋敷の石垣塀が今に残る。

中山峠09:55-10:10:道が丘に上がって見晴らしの良い所で休憩したら、後を来た遍路さん60歳くらいの夫婦と女性1人が追いついて来て休んだ。「今朝は何処から?」と聞くと、「二十六番金剛頂寺から」。「速いですね。背中側から風景写真を撮ってもいいですか?」に、「ちょっと待って」と、脱いだ菅笠を被り直してポーズを取ってくれた。広島の人、今夜は二十七番入口の唐浜の民宿泊まり。私「雨になったら帰るけど、泊まるならそこにします」と、云って先に発つ。

山道の急坂を下って奈半利町加領郷。山が迫った狭い漁港集落だが、「大西源太君頌徳碑」揮毫は内閣総理大臣 吉田茂。土佐の遠洋漁業を発展させた人。近くの網元大西家の住宅は水切り屋根付きの漆喰壁。集落を抜けた海際に大師堂。

報恩寺の三光院へ立ち寄り。旧道から少し入った高台にあり、階段の参道を登る。階段の下に道があり、町道程度の道にしては高くて立派すぎる石組みアーチのトンネルになっているので不思議に思った。三光院はこの内陸部を統治してた北川氏の由緒の寺だが古い塔堂はなかった。

奈半利の市街地に入って正覚寺11:55:土佐藩の宿泊に用され、山内一豊も高知入城の折ここに一泊した、と。奈半利の街にも旧家の街並みが残るので一巡する。吉良川と同様の水切り屋根付き漆喰壁の家と石ぐろ塀が見られる。高札場跡は野根山街道との分岐点、地蔵堂がある。

食堂を探しに国道へ出ると、ラーメン店の中から呼ぶ声。先ほど中山峠で出逢った広島の3人組だったので入って一緒に食事、12:15-12:45。

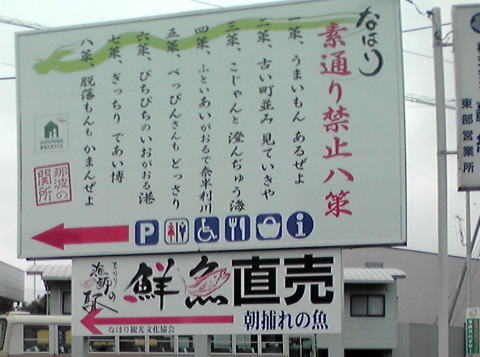

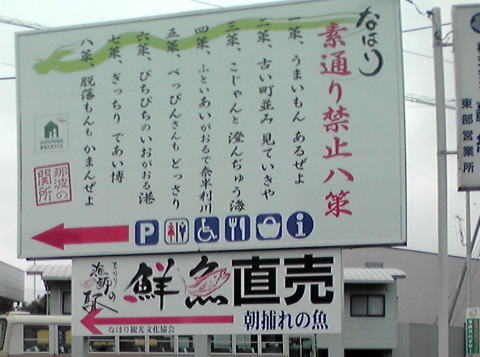

奈半利駅は土佐くろしお鉄道(愛称;ごめん・なはり線)の終点駅だから、観光資料でもないかと行ってみる。駅入口の国道に面白い土佐弁の看板(写真参照)あり。駅舎は高架駅で、駅前広場に大きな写真入り観光看板「旧魚梁瀬森林鉄道 国指定重要文化財」があり、「報恩寺跨線橋」の写真があって、先ほどの三光院の立派すぎる参道階段は森林鉄道の跨線橋だったのだ、と謎が解けた。

奈半利川を渡って田野町、橋から二十三士温泉が見え、その奥に行けば浜口雄幸旧邸があるが、雨模様になってきたので寄り道はせず。

13:10福田寺に裏の墓地から入る。二十三士の墓:幕末、土佐勤王党二十三士は武市半平太に従い、尊皇攘夷を唱えるが藩主・山内容堂の意に添わず、叛乱罪でここ奈半利川原で処刑された、と。

この街の旧道沿いにも旧家の街並みが残る。岡御殿(旧岡家)は木材の豪商の館で脇本陣を兼ねた。長い塀の中に平屋入母屋造り、檜皮葺きの大きな建物が見えるが非公開。

安田町:元医院の古民家を改造して町の施設「安田まちなみ交流館・和」とし、坂本龍馬展をしていたので入る。龍馬の18歳年上の長姉・千鶴がこの町の高松順蔵に嫁いだ縁で、龍馬は時々来てこの義兄の影響を受けた、という。千鶴の男子が龍馬の兄の養子に入り、坂本家を継いでいる。中にいた二人の女性に聞いてみると、安田町役場のまちづくり担当の職員だった。「私も名古屋でまちづくりボランティアやってるよ。蜂須賀小六、山内一豊も尾張の出身だ」など、話が弾む。「今、安田町では森林鉄道の産業遺産をPRしてるが興味ないか?」の問いに、「大いにあるよ。報恩寺跨線橋は自分で発見したよ」と、奈半利駅前のことを話すと感激して旧魚梁瀬森林鉄道のパンフレットをくれた。ここに14;10-15:00と50分いた。

安田町にも水切り屋根付き漆喰壁の立派な家が目に付く。街道沿いに「安田鰹鮪船主会館」があった。

小雨が降り出し、折りたたみ傘をさす。この時間では山の上の二十七番神峯寺まで往復は無理。次は高知から鉄道で来られる所まで来たので今回はこれで良しとして、二十七番入口の唐浜から高知に行こ。

15:45唐浜駅に到着。駅前の休憩所で時刻表を見て、もう30分早ければ高知から特急で今日中に名古屋へ帰れたけど、まあ夜行バスでいいや。高架のプラットホームへ上がったら、昨夜同宿の背の高い女性が疲れた様子でベンチに横になっていた。そういえば「今日は二十七番まで打って、鉄道で戻って二十三士温泉に泊まる」、と云ってた。

唐浜16:18発→御免17:03着。高知乗換で間に合わないと見てた岡山行特急がここで乗り換えれば間に合うと判り、急いで降りてJRキップをジパング割引で買い、御免17:12発→19:41岡山乗換19:49→新幹線のぞみで名古屋21:29着。

(歩数計=36,000歩、遍路道=19.5Km)

5日間合計 歩数計=209,300歩、ガイド本の遍路道=111.0Km

この家は元は地域の名産品の備長炭の問屋を営んでいた池田家という旧家で、いわば豪商の館。長年空家で放置されていたが、10年前に現当主夫妻がUターン

この家は元は地域の名産品の備長炭の問屋を営んでいた池田家という旧家で、いわば豪商の館。長年空家で放置されていたが、10年前に現当主夫妻がUターン 中山峠09:55-10:10:道が丘に上がって見晴らしの良い所で休憩したら、後を来た遍路さん60歳くらいの夫婦と女性1人が追いついて来て休んだ。「今朝は何処から?」と聞くと、「二十六番金剛頂寺から」。「速いですね。背中側から風景写真を撮ってもいいですか?」に、「ちょっと待って」と、脱いだ菅笠を被り直してポーズを取ってくれた。広島の人、今夜は二十七番入口の唐浜の民宿泊まり。私「雨になったら帰るけど、泊まるならそこにします」と、云って先に発つ。

中山峠09:55-10:10:道が丘に上がって見晴らしの良い所で休憩したら、後を来た遍路さん60歳くらいの夫婦と女性1人が追いついて来て休んだ。「今朝は何処から?」と聞くと、「二十六番金剛頂寺から」。「速いですね。背中側から風景写真を撮ってもいいですか?」に、「ちょっと待って」と、脱いだ菅笠を被り直してポーズを取ってくれた。広島の人、今夜は二十七番入口の唐浜の民宿泊まり。私「雨になったら帰るけど、泊まるならそこにします」と、云って先に発つ。 奈半利駅は土佐くろしお鉄道(愛称;ごめん・なはり線)の終点駅だから、観光資料でもないかと行ってみる。駅入口の国道に面白い土佐弁の看板(写真参照)あり。駅舎は高架駅で、駅前広場に大きな写真入り観光看板「旧魚梁瀬森林鉄道 国指定重要文化財」があり、「報恩寺跨線橋」の写真があって、先ほどの三光院の立派すぎる参道階段は森林鉄道の跨線橋だったのだ、と謎が解けた。

奈半利駅は土佐くろしお鉄道(愛称;ごめん・なはり線)の終点駅だから、観光資料でもないかと行ってみる。駅入口の国道に面白い土佐弁の看板(写真参照)あり。駅舎は高架駅で、駅前広場に大きな写真入り観光看板「旧魚梁瀬森林鉄道 国指定重要文化財」があり、「報恩寺跨線橋」の写真があって、先ほどの三光院の立派すぎる参道階段は森林鉄道の跨線橋だったのだ、と謎が解けた。 安田町にも水切り屋根付き漆喰壁の立派な家が目に付く。街道沿いに「安田鰹鮪船主会館」があった。

安田町にも水切り屋根付き漆喰壁の立派な家が目に付く。街道沿いに「安田鰹鮪船主会館」があった。