![]()

[実施日] 2005/09/19(月・休)

[ルート&タイム]

JR佐賀駅09:40-->龍造寺八幡社-->10:20護国神社-->11:10[5.9Ks]鍋島町・高橋-->11:50嘉瀬津・森林公園

-->12:35[12.4Ks]久保田宿13:15-->13:50[16.6Ks]牛津駅-->蒲原-->15:15[24.4Ks]肥前山口駅

-->16:00[28.0Ks]小田-->JR大町駅-->JR北方駅-->18:00[40.4Ks]北方バス停

名古屋から夜行バスで博多駅前まで、JRで佐賀へ。

駅前の中央大通を進み、長崎街道と交差する辺りで右にはいる。

|

[写真_01]龍造寺八幡社 佐賀県に入ってから、神社の鳥居が見慣れない様相になる。今まで本州で見慣れている鳥居に比べて柱が異常に太く、笠木の縦幅が薄く、貫との間隔が狭い。「肥前鳥居」といい、肥前独特の古い様式らしい。 この八幡社は鎌倉時代初期に地頭の龍造寺氏初代が鎌倉鶴ヶ岡八幡宮から勧請したものを、江戸時代に入って実権を受け継いだ佐嘉藩祖・鍋島氏が佐嘉城築城のときここに移し、産土神とした。鳥居もその当時のもの、とある。 |

豊増家武家門の前を通る。

街道をはずれて江藤新平の墓のある本行寺に立ち寄る。

この先、旧街道の名残があって面白い。

|

|

|

| [写真_02a]これは半跏の恵比寿像 | [写真_02b]伊勢神社南の小倉・長崎の道標 | [写真_02c]諫早道分岐の道標 |

|

|

| [写真_03a]ギザギザ道の名残(佐賀市鍋島町八戸) | [写真_03b]側溝のふたのデザイン |

|

[写真_04]本庄江に架かる高橋(佐賀市鍋島町八戸) ここは有明海から本庄江を入った停泊地と荷揚場で城下町の物資の集散地として賑わった湊。 橋は中央でクランク状に曲がり、船が下を通れるように高く持ち上げてあるので高橋といった。 江戸時代初期、城下町建設時に架けられたものを復元してある。 |

|

[写真_05]森林公園の千人塚(佐賀市嘉瀬町) 嘉瀬川を渡る手前、旧河道が埋められて公園になっているが、ここは佐嘉藩の刑場であった。この手前1Kmほどにところに「別れの松」があり、罪人が見送る家族や知人と別れたところ。 近くには寺が多い。その一つ、法勝寺に僧・俊寛の墓がある。 平家討伐に失敗して鬼界島に流された俊寛は、その後許されてこの地・嘉瀬津に上陸し、都に戻らずここに住み着いたという。 参考書には「鑑真和上上陸記念碑」もある、というが気付かなかった。鑑真和上は幾多の苦難の後、薩摩の坊津に到着するが、その後は有明海を船で北上し、この地に上がって奈良に向かった、という。 |

|

[写真_06]久保田町の香椎神社 神社は12世紀に筑前・香椎宮を勧請したもの。堂々たる肥前鳥居は1606年に龍造寺氏が奉納したという古いもの。 久保田宿の国道そいの食堂でチャンポンの食事。 |

牛津宿

|

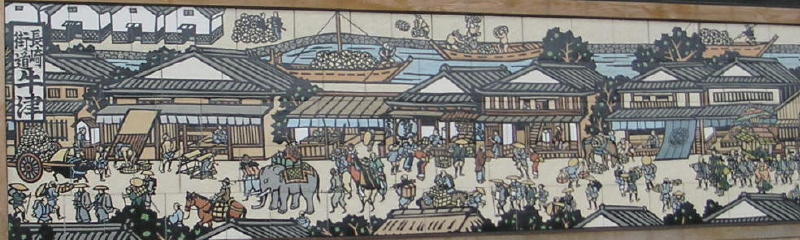

左:[写真_07]牛津・玉屋発祥の地に残る煉瓦造り倉庫。 牛津宿も有明海の湊であり、商業の町として栄えた。 牛津商人といわれ、「一(市)は高橋、二(荷)は牛津...」と歌われた。 後に小倉から長崎まで街道沿いに五つの玉屋デパートを開業した田中丸家の倉庫と邸宅がある。 下:[写真_08]JR牛津駅前にある絵看板。象が通る。 |

|

永福寺:16世紀・天文年間の壱観音六地蔵尊と18世紀の半跏地蔵尊がある。

カンカン石:多久市に入り、国道沿いに石の庭園があり、サヌカイトを配しているので叩くとカンカンと高く響く音がする。昔からここを通る旅人に珍しがられて紀行文にも書かれている、という。元は仏教遺跡だったが国道拡張などで縮小された。

JR筑前山口駅前辺りから雨降り出す。簡易な傘は持参したが激しい夕立雨となり、農家の納屋の軒で雨宿り休憩。

|

[写真_09]小田宿の馬頭観音と大楠 奈良時代、行基が大楠に彫ったと伝えられる馬頭観世音があって、楠樹観音として近郊の信仰を得ていた。シーボルトも江戸参府日記に書いているが、幕末に火災に遭い、大楠は幹が空洞になってしまった、と。 ここでも雨宿り休憩。 |

造り酒屋・土井家住宅

塩田道追分に六地蔵

|

[写真_10]北方・大師堂 |

武雄温泉まで歩く予定で旅館を予約してあったが、見所が多かったのと雨宿りで遅れて、北方で止めてバスで武雄温泉へ。

国道でバス停を探すため、北方宿の旧道を通らず。

![]()