![]()

[実施日] 2005/06/18(土)

[ルート&タイム]

JR原田駅09:00-->09:20県境(国境石)-->けやき台-->基山-->10:25今町-->11:15[11.7Ks]田代本町

-->12:25[16.8Ks]鳥栖・本通町12:55-->轟木町-->14:10村田八幡神社-->14:45[26.3Ks]佐賀競馬場前

-->15:15[29.0Ks]中原宿-->16:30[35.8Ks]目達原-->吉野ヶ里(外周回り)-->18:00[44.8Ks]神崎駅

名古屋発福岡行きの夜行バスを小倉で降り、JRで原田駅へ。

20分ほどで福岡・佐賀県境。

ここの国道3号線沿いの遊歩道に写真の国境石が背中合わせに建っている。 説明看板によると; 肥前国と筑前国の国境で、1807年に対馬藩と黒田藩の話し合いで建てられたもの。位置の確定にもめて、国境石設置までに2年かかった。 昭和60年、国道拡幅にかかり、基礎石は国道地下の元の位置に保存し、標柱を道路脇に移設した、と。 なお、対馬藩は肥前に飛び地を領有していた。 |

JRけやき台駅で線路の西側に渡る。

日坂の集落に高さ2mもあろうかという自然石の「猿田彦大御神」の碑がある。旅の守り神としての道祖神であろう。

すぐに陣屋跡天本家。静かな旧街道の雰囲気。右手、西方に基山を望む。

|

|

| [写真_02]白坂・猿田彦碑 | [写真_03]白坂・陣屋跡天本家と長崎街道 |

旧道は線路を東に渡り国道に一致するが、基山駅の手前でまた西側へ戻る。

国道脇に関屋土塁。7世紀、太宰府の防衛の為この西にある基山に山城・基肄(キイ)城を築き、そこから東へ伸びて、ここの南北の往来を遮断するように土塁を築き、防衛線としたもの。その一部が残っている。

田代宿。

|

日田・英彦山への道の分岐点である。 本町の坂神社で一休み。隣の昌元寺に鐘楼を兼ねた簡素な山門。 |

| [写真_04]田代昌町の追分石 | [写真_05]田代本町・昌元寺 |

[写真_06]久光製薬・鳥栖工場 [写真_06]久光製薬・鳥栖工場基山、田代、鳥栖辺りは江戸時代、対馬藩田代領で代官所が置かれていた。 藩政時代から朝鮮半島経由で得た漢方技法で製薬を行っており、田代は製薬、売薬の街となった。今は久光製薬に受け継がれ、大きな工場が街道沿いにある。 |

道がY字に別れ、正面に観音堂と鉄柵でガードされた追分石、「右さか」「左くるめ道」。 鳥栖本町の八坂神社は本伝の屋根を葺き替え工事中だった。 JR長崎本線を過ぎたすぐの左に「菅公姿見の池と腰掛け石」があった。太宰府に流された菅原道真がここを訪れた、という伝説。 |

小川を境に轟木宿にはいると、ここからは肥前鍋島藩。道は二回直角に曲がってクランク状に宿を抜ける。

村田町に入ると、山城のあった朝日山の麓ブリヂストンゴルフ場の中を突ききる。

[写真_08]村田八幡神社の鳥居 [写真_08]村田八幡神社の鳥居街道から300mほど入った村田八幡神社に立ち寄る。異様に柱野太い武張った鳥居である。1649年、鍋島公が寄進したもので肥前鳥居というこの地方独特の形式、と説明がある。 以降、佐賀県ではこの形の鳥居をよく見かける。 |

| 左に佐賀競馬場を見て過ぎる。 |

[写真_09]五反三歩池 [写真_09]五反三歩池十七世紀頃、五反三歩の田畑を潰して灌漑池を造り、下流域二百町歩の農地を潤す。 ここの地名も村田町五反三歩。 |

中原宿

今は普通の農村の家並みであるが、岡崎屋という昔ながらの旅籠が残っている。 二階の手すり部に「中原驛岡崎屋御定宿」の文字が透かし彫りになっている。 |

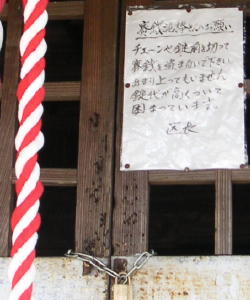

目達原(メタチバル)宿。 目達原宿の突き当たりに祇園社。拝殿に「賽銭泥棒さんへお願い」の張り紙があり、そのユーモアに苦笑。 その前の街道沿いの崩れかけた廃屋の民家の二階壁に彩色のコテ絵があった。どこかにうまく保存できるといいのに、と思う。 |

|

||

| [写真_11]祇園社の拝殿 | [写真_12]彩色のコテ絵 |

右手の丘陵の上に吉野ヶ里遺跡の復元櫓が見えてくる。

もう午後5時に近いから入場は明日にするが、近くを通って塀の外から眺め、JR神崎駅へ到着、18:00。

今夜は佐賀駅近くの安いビシネスホテルを予約すみ。

![]()